-

『近事画報』第1回~第4回配本(東洋画報・戦時画報)

-

『近事画報』サンプル版 創刊号

-

『日露戦争PHOTOクロニクル』

-

『日露戦史』デジタル地図

-

英国議会資料:日本 1900-1914/16【Volume 1~7】

-

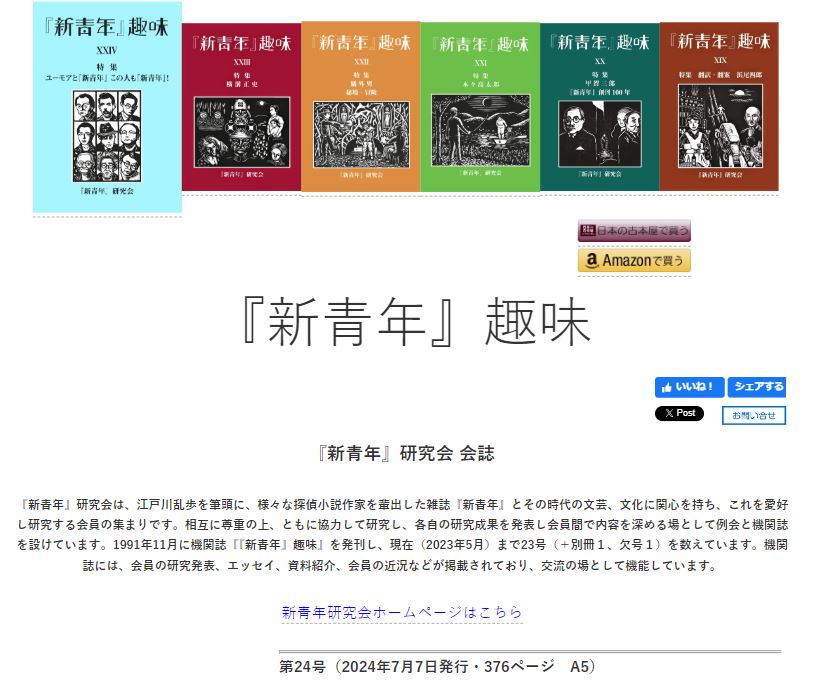

『新青年』趣味[復刻 電子版]

『新青年』趣味[復刻 電子版]

『新青年』趣味[復刻 電子版]1~12号+別冊「渡辺啓助100」

『新青年』研究会 会誌

1,192頁 2025年3月

ISBN978-4-89253-660-1

※個人向け:IDパスワード方式

¥28,600(¥26,000 税別)

※機関向け:IPアドレス方式

こちらからご確認・お問い合わせ下さい。

【紹介】

『新青年』研究会は、江戸川乱歩を筆頭に、様々な探偵小説作家を輩出した雑誌『新青年』とその時代の文芸、文化に関心を持ち、これを愛好し研究する会員の集まりです。相互に尊重の上、ともに協力して研究し、各自の研究成果を発表し会員間で内容を深める場として例会と機関誌を設けています。1991年11月に機関誌『『新青年』趣味』を発刊し、2024年5月までに25冊(+別冊2冊、欠号1冊)を数えています。機関誌には、会員の研究発表、エッセイ、資料紹介、会員の近況などが掲載されており、交流の場として機能しています。

【内容】

乱歩を筆頭に、横溝正史や夢野久作ら様々な探偵・怪奇小説作家を輩出した雑誌『新青年』。 『『新青年』趣味』電子版復刻 推薦文 浜田雄介

80年代から多彩なメンバーで活動している『新青年』研究会。

その機関誌『『新青年』趣味』の入手困難な幻の初期号を電子復刻化。【収録号と特集一覧】 創刊号 (1992.11.1) 第二号 (1993.3.6) モダン 第三号 (1993.12.18) 特集一 関東大震災/特集二 探偵 第四号 (1996.1.31) 特集一 北海道/特集二 江戸川乱歩 第五号 (1997.4.1) 『新青年』趣味 総目次 創刊号-第四号 第六号 (1997.12.15) 佐藤春夫ミニ・シンポシウム 第七号 (1999.4.1) 渡辺啓助 第八号 (2000.5.17) 江戸川乱歩 別冊 (2001.1.10) 『渡辺啓助100』 第九号 (2001.12.31) 海野十三 第十号 (2002.12.31) 医学と探偵/横溝正史 第十一号(2003.12.31) 中井英夫/森下雨村 第十二号(2005.11.30) 夢野久作

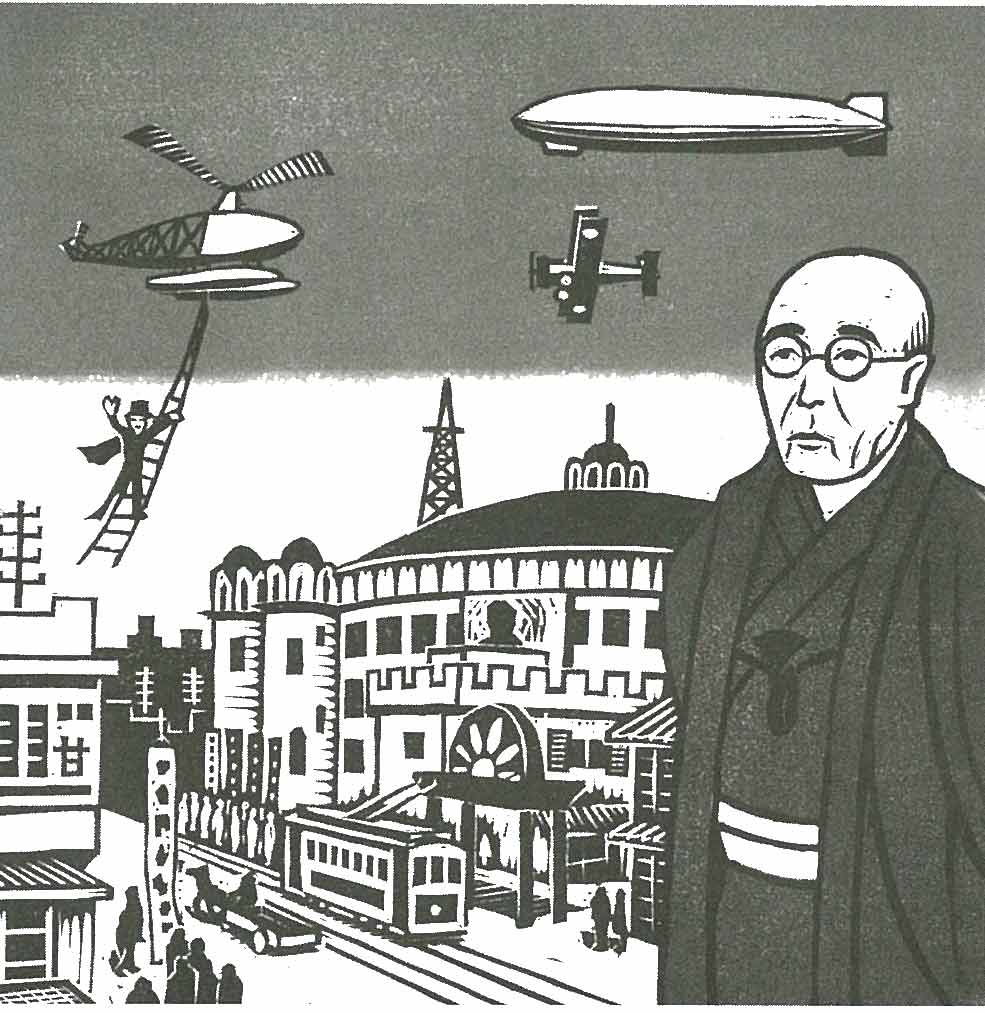

画/西山彰「乱歩幻視」 『『新青年』趣味』16号表紙より

本電子版が刊行される頃に推薦者は定年退職を迎える。とはもちろん私事だが、『『新青年』趣味』は、そのような新老人からも推薦したい。 そもそも『新青年』誌の創刊が1920年、すでに百歳を超えている。森下雨村の探偵小説導入、江戸川乱歩の鮮烈なデビュー、横溝正史や水谷準の清新な編集、探偵諸作家の繚乱たる開花、戦時にもユーモアと知的冒険を忘れず、戦後も迷走しつついきなりの廃刊。迷走や廃刊すら今では青春の一コマで、以後も『新青年』は生き続け、カストリ雑誌や倶楽部雑誌の再録は戦後の文化的な飢えを満たし、異端ブームが夢野久作や小栗虫太郎にあてた強烈な光は文学的正統の見直しを迫った。 そして1986年に、『新青年』研究会は発足する。愛好者たちがリスト作成や資料発掘を進める一方、都市やメディア、ジェンダー、ナラトロジー、越境、さまざまなキーワードが『新青年』を再活性化したポストモダンの時代である。鈴木貞美らが『新青年』読本を編み、江口雄輔や川崎賢子、大山敏らが『新青年』叢書を編み、そして1991年に、湯浅篤志らが『『新青年』趣味』を創刊した。 会員は月例研究会のほかシンポジウムを開いたり遺族関係者にインタビューをしたり、またミステリ系の掲示版に告知したり学会の休憩時間に駅弁売りのように回ったり、研究する趣味をひっそりと楽しみながら、独立したメディアを持つことの意味を考え続けた。バックナンバーを眺めれば旧世代の耄碌会員には感慨もあるが、安穏と感慨に耽ってばかりもいられない時勢である。会員も含めて若き学究の熱心は近年の『『新青年』趣味』のクオリティを高めているが、ほんのちょっと前の、研究を趣味として楽しんでいた初期の号を振り返ることも、案外興味深いことかもしれない。

『新青年』学事始 『『新青年』趣味』復刻を祝って 川崎賢子

『新青年』は1920年に創刊され、初期には農村青少年に海外雄飛を説き、やがて翻訳探偵小説、創作探偵小説、そしてモダン・ボーイが求めるおしゃれな読物満載のモダニズム総合雑誌へと成長した。小酒井不木、江戸川乱歩、横溝正史、久生十蘭、夢野久作、小栗虫太郎、渡辺温、甲賀三郎、海野十三といった作家がこの雑誌メディアから羽ばたいた。 『新青年』誌面を飾った作家の名前をたどるだけでわくわくする。30年に及ぶ雑誌の遺産は非常に豊かなものである。その研究を通していわず語らずのうちに方法論とでも呼ぶべきものを学んだ。それは文学の読み書きも、その研究も、孤独な営為ではあるものの、個に閉ざされていてはできないこと。文学は隣接する映画や演劇、さまざまな文化ジャンルと交渉していること。研究者のゆるやかに開かれた学際的なあるいは国際的なコミュニティなりネットワークなりが、孤独な背中を押してくれること。さいわいにも、それを実践する『新青年』研究会の人々と私は交際を結ぶことができた。 雑誌『新青年』研究の志を共有する人々が、それぞれの場所で力を尽くして、そのうねりのようなもの、波及効果のようなものが、年に一度の『新青年』研究会誌に結実して現在に至る。2025年には通巻25号を迎えるはずである。それが知る人ぞ知る『『新青年』趣味』である。 『新青年』は、広く、豊かで、深い。アカデミズムより間口は広いが、ここで鍛えてアカデミズムに打って出た執筆者は二、三にとどまらない。なにより「趣味」は愉しい。そして古びない。新しい人を育てる。 その『『新青年』趣味』がこのたび復刻されるという。初期の会誌はほとんど手に入らない幻の雑誌である。この機会に『『新青年』趣味』がより多くの読者に読まれ、それを手掛かりに雑誌『新青年』への理解と愛が深まることを心より願う。

『『新青年』趣味』近刊/最新刊 『新青年』研究会ホームページ 研究会:YouTube「乱歩で散歩」

『戦前三菱商事の在米活動』『選挙制度調査会議事速記録/選挙制度資料 S24~S34』株式会社文生書院創業90周年記念『三代、九十年』文生書院 古書目録 合本版『ふる郷もの語(ふるさとものがたり)』『矢橋丈吉を探して『自伝叙事詩 黒旗のもとに』を読む』

『戦前三菱商事の在米活動』『選挙制度調査会議事速記録/選挙制度資料 S24~S34』株式会社文生書院創業90周年記念『三代、九十年』文生書院 古書目録 合本版『ふる郷もの語(ふるさとものがたり)』『矢橋丈吉を探して『自伝叙事詩 黒旗のもとに』を読む』