-

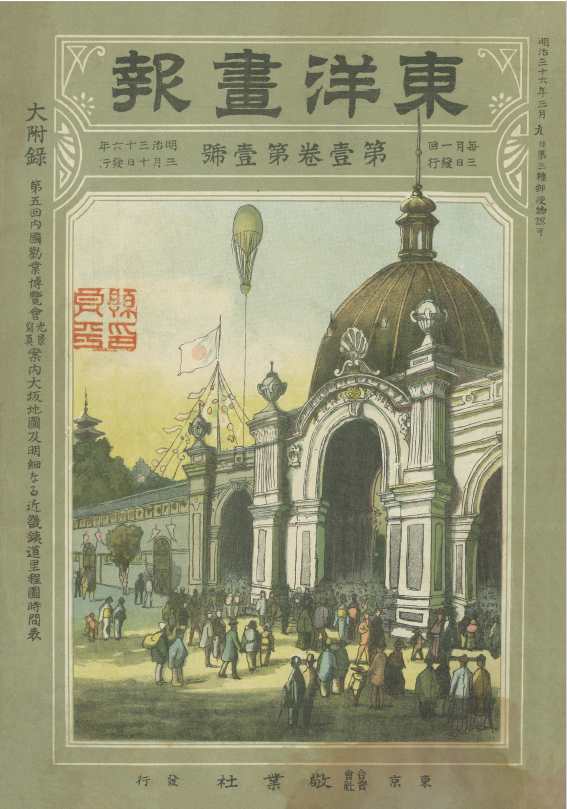

『近事画報』第1回~第4回配本(東洋画報・戦時画報)

『近事画報(第一回配本)』

『近事画報(第一回配本)』東洋画報・近事画報 明治36-37年

敬業社・近事画報社

復刻監修 画報誌研究会 (代表 前島志保)

2024年1月15日刊行

ISBN978-4-89253-656-4

※個人向け:IDパスワード方式

¥77,000(¥70,000 税別)

※機関向け:IPアドレス方式

こちらからご確認・お問い合わせ下さい。

【紹介】

日本の時事的な画報誌は、明治期は主に戦時・災害時など特別な場合のみに刊行されていた。そのなかで、初めて戦前・戦後も含め或る程度の期間(1903年3月~1907年3月の4年間)発行され続けた時事画報誌が、『東洋画報』『近事画報』『戦時画報』である。矢野龍渓が顧問、国木田哲夫(独歩)が編集長を務め、森林太郎(鷗外)や小杉未醒(放菴)ら著名人も関わっていた。

時事的な話題を中心としながらも、科学、芸能、文化、社会風俗などの話題も扱い、文学作品、写生画、写真、ポンチ絵や漫画的なスケッチも掲載しており、メディア史、風俗史、写真史、美術史、大衆文化史をはじめ、幅広く歴史的研究に関心のある人々にアピールする雑誌となっている。

第一回配本は、創刊から日露戦争開始直前までの約一年間分をカバー。

本誌は、「一方に於て「聞く」の具たる日刊新聞あれば、一方に於て「見る」の具たる絵画雑誌なかる可らず。是れ本誌の発行ある所以にして其要は読者をして内地に居て海外の事変を目撃するの想あらしめ、海外に居て内地の事変を目撃するの想あらしめ、都下に居て地方の事を、地方に居て都下の事を目撃するの想あらしむるに在り」(「発刊の趣意」創刊号巻頭)との高らかな宣言とともに、『東洋画報』として1903年3月に敬業社から創刊された。同年9月には『近事画報』と改題、矢野龍渓を社長とする近事画報社から刊行されるようになる。

当初は月刊だったこともあり、時事的な記事以外にも、文化・科学に関する啓蒙記事や、創作・随筆などの読みもの、読者投稿も充実しており、文化雑誌としての性格が強い。

この時期の寄稿者には、矢野龍渓、国木田独歩、蒲原有明、森鴎外らがいる。口絵や挿絵には、満谷国四郎、小杉未醒ら、小山正太郎が主宰していた洋画塾不同舎出身の画家達が中心的に携わっていた。

前島志保

東京大学 大学院総合文化研究科(超域文化科学/比較文学比較文化)・情報学環(文化・人間情報学)(兼任) 教授【内容】

近事画報(第一回配本)として、東洋画報:明治36年3月10日の創刊号から明治36年8月3日号、改題して近事画報:明治36年9月1日号から明治37年2月1日号を収録。

『日露戦争PHOTOクロニクル』『日露戦史』デジタル地図英国議会資料:日本 1900-1914/16【Volume 1~7】『新青年』趣味[復刻 電子版]『戦前三菱商事の在米活動』『選挙制度調査会議事速記録/選挙制度資料 S24~S34』株式会社文生書院創業90周年記念『三代、九十年』文生書院 古書目録 合本版『ふる郷もの語(ふるさとものがたり)』『矢橋丈吉を探して『自伝叙事詩 黒旗のもとに』を読む』